Bahnbetriebswerk Stuttgart-Rosenstein und das Postverteilzentrum

Rückgrat Stuttgarter Eisenbahn- und Postinfrastruktur

Modell und Realität (2025) im Vergleich

Bahnbetriebswerk Rosenstein

Ein Bahnbetriebswerk (BW) ist der Heimatort von Lokomotiven. Etwas nüchterner heißt es in der Brockhaus Online-Enzyklopädie: BWs sind

„(…) ausführende Organe des Betriebsmaschinendienstes der Eisenbahn, denen Regelung des Einsatzes, Pflege und Instandhaltung von Fahrzeugen und maschinentechnischen Anlagen sowie die Überwachung des gesamten Zugförderungsdienstes obliegen.“

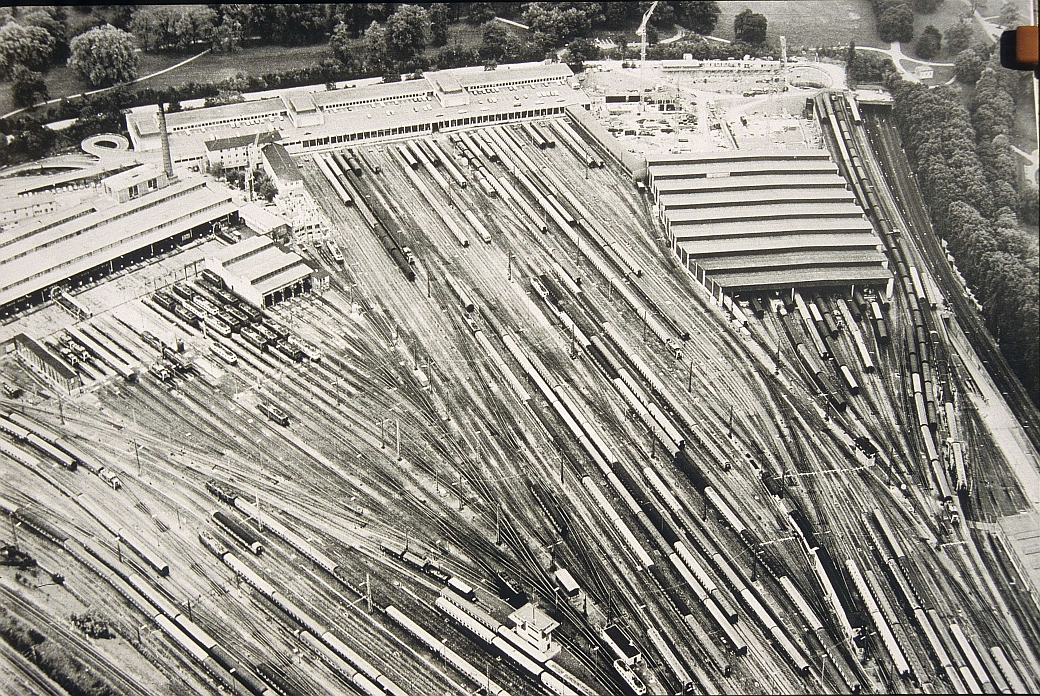

Das Bahnareal am Rosensteinareal teilt sich in drei Bestandteile auf: Im Norden liegt das Bahnbetriebswerk für Lokomotiven, südlich davon das Betriebswagenwerk für Personenwagen und schließlich das Postverteilzentrum.

Das erste Stuttgarter Bahnbetriebswerk befand sich in der Nähe des alten Hauptbahnhofs in der Bolzstraße und war bereits Ende des 19. Jahrhunderts zu klein geworden. Als Ersatz konnte 1894 das Betriebswerk „Auf der Prag“ am Nordbahnhof eröffnet werden – doch auch diese Anlage musste bald ergänzt beziehungsweise ersetzt werden.

Ohne regelmäßige Pflege fährt keine Lokomotive

1916 war ein neuer Lokschuppen am nördlichen Ende des Betriebswerk Rosenstein an der Ehmannstraße fertiggestellt. Die gesamte Anlage bot auf 150 Gleisen rund 93 Lokomotiven Platz. Zwei Schiebebühnen vor dem Backsteingebäude dienten dazu, die Loks ohne viel Rangieraufwand umzusetzen.

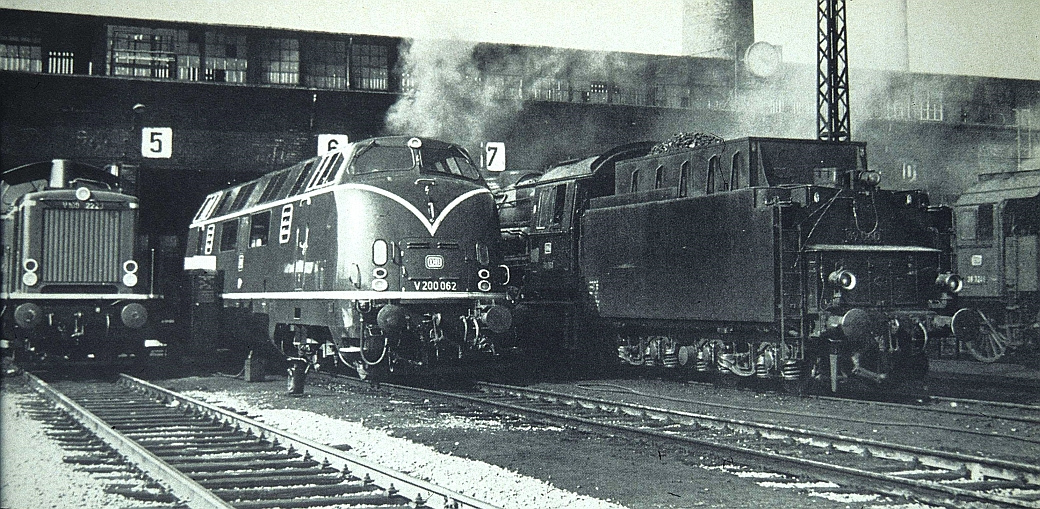

Im Dampflokzeitalter (bis Mitte der 1970er) war die Pflege und der Unterhalt der schwarzen Dampfrösser besonders aufwändig: Die Loks mussten zu Betriebsbeginn angeheizt, an Bekohlungsanlagen mit Steinkohle versorgt werden, Wasser tanken, mit Bremssand befüllt werden. Regelmäßig entleerten Bahnarbeiter die Schlacke aus den Kesseln, fetteten die beweglichen Teile und kümmerten sich um vieles mehr. Für all diese Aufgaben waren spezielle Vorrichtungen und Gebäudeabschnitte im BW vorhanden. Der Umstieg auf Diesel- und E-Loks machte den Eisenbahneralltag etwas einfacher, doch auch diese Maschinen wollen intensiv gewartet sein.

Im BW Rosenstein waren viele legendäre Dampflokbaureihen untergebracht, darunter die BR 38.10 (P8, eine Lok für alle Aufgaben), die BR 39 (für den schnelleren Reisezugbetrieb) oder auch die Tenderlokomotive BR 93. Seit der Elektrifizierung der Strecke Stuttgart-Ulm im Mai 1933 war zudem die berühmte Baureihe E44 im BW Rosenstein zu Hause.

Die zahlreichen Gleise des BW Rosenstein bieten auch ganzen Zügen Abstellmöglichkeiten, wenn sie gerade nicht im Einsatz sind oder die Waggons gereinigt und überprüft werden. Hier arbeitete Wolfgang Frey in den 1970er Jahren als Rangierer, der Waggons zu ganzen Zügen zusammenkuppelte.

Postverteilzentrum Ehmannstraße – Hier geht die Post ab

Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, in der die Post mit der Bahn fuhr? Die Königliche Württembergische Post nutzte bereits ab 1852 die Vorteile der Städteverbindungen. Denn in Sachen Schnelligkeit stellten sie jede Postkutsche mühelos in den Schatten. Post und Eisenbahn wurden zu einem perfekten Duo, Symbole des Fortschritts und hervorragender Organisiertheit.

So wundert es nicht, dass 1930 im Südflügel des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs eine damals hochmoderne Briefabfertigung entstand – 281 festangestellte Mitarbeitende bearbeiteten hier täglich rund 330.000 Briefe. Das Postamt 9 blieb auch in der Nachkriegszeit ein wichtiger Teil der Postinfrastruktur im Großraum Stuttgart.

Ältere Bahnreisende erinnern sich vielleicht noch an die „fahrenden Postämter“: Postwaggons, die in Schnellzügen mitfuhren und bei denen man direkt Briefe abgeben konnte. Bahnbeamte sortierten sie noch während der Fahrt und verteilten sie weiter. So machten sich beispielsweise in den 1950er Jahren rund 800 Bahnpostfahrer von Stuttgart aus in ihren „fahrenden Postämtern“ auf den Weg durch die Bundesrepublik.

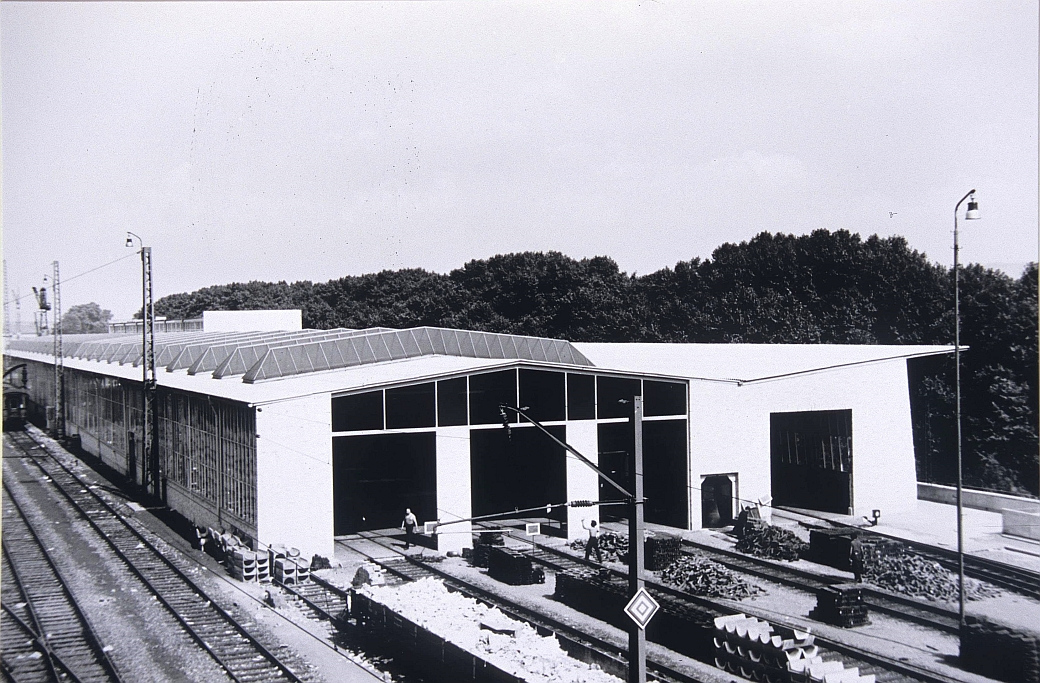

Ende der 1970er wurde ein neues Bahnpostzentrum neben dem Bahnbetriebswerk in der Ehmannstraße eröffnet. Der Neubau hatte vollautomatisierte Briefverteilanlagen bekommen und auch für die Verteilung der zahlreichen Päckchen und Pakete spielte das Zentrum eine große Rolle.

Im Jahre 1997 endete nach 150 Jahren die Geschichte der Bahnpost. Im Postverteilzentrum Ehmannstraße geht aber bis heute „die Post“ ab. Zwar werden Briefsendungen immer unwichtiger, doch boomt der Paketversand. Zahllose Sendungen werden hier von der Deutschen Post / DHL von den großen LKW und den flinken gelben Kleintransportern verteilt, die täglich durch Stuttgarts Straßen huschen.

True Crime Stuttgart – Der Bahnpostüberfall 1994

Das oftmals so beschauliche Stuttgart wurde am Abend des 9. Mai 1994 Schauplatz eines brutalen Verbrechens: Am Gleis 16 des Stuttgarter Hauptbahnhofs verluden Bahnmitarbeiter Bargeld in Höhe von 4,5 Millionen DM in einen Postwaggon. Das Geld sollte an verschiedene Filialen der Volks- und Raiffeisenbanken in Württemberg gehen. Um 23:15 Uhr drangen zwei Verbrecher in den Waggon an, schlugen skrupellos auf die Bahnbediensteten ein und konnten mit mehreren Geldsäcken entkommen – nicht ohne von mutigen Lagerarbeitern bis zur Cannstatter Straße am Zentralen Omnibusbahnhof verfolgt zu werden. Hier sprangen die Räuber in einen weißen VW-Golf und entkamen mit immerhin 879.000 DM Beute.

Erst im Jahr 2000 verriet einer der Mittäter den 37-jährigen Kopf der Bande bei der Polizei. Es kam heraus, dass der Haupttäter, der mittlerweile in Thailand lebte, in 13 Banküberfälle rund um Stuttgart verwickelt war. Für die Verbrechen verhängte das Landgericht Stuttgart Haftstrafen zwischen zwei und 13 Jahren. Ein Bahnbediensteter, der die Verbrecher im Vorfeld mit Informationen versorgt hatte, musste ebenfalls für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Filmbeitrag für „Hallo Deutschland“ (ZDF):

Literatur

Andreas M. Räntzsch: Stuttgart und seine Eisenbahn. Entwicklung des Eisenbahnwesens im Raum Stuttgart, Heidenheim 1987, S. 175-179 [Kapitel: Lokomotivbahnhof auf der Prag]

Thomas Estler/Burkhard Wollny: Bahnen rund um Stuttgart, Stuttgart 2022, S. 161-169

Oberpostdirektion Stuttgart: Die Post im Hauptbahnhof, in: Bundesbahndirektion Stuttgart (Hg.): Erinnerungen an die Schwäbische Eisenbahn, Bd. 3: 65 Jahre Stuttgarter Hauptbahnhof 1922 – 1987, Stuttgart 1987, S. 129-133

Jan Reiners: So funktioniert das Bahnbetriebswerk, Stuttgart 2024