Schloss Rosenstein und Fluss Neckar

Ein Eisenbahntunnel unterm Palast und ein Fluss als „Wasserautobahn“

Ein vom König ungeliebtes Schloss, der erste Eisenbahntunnel Württembergs, eine riesige Literatursammlung, ein Museum für Naturkunde und jede Menge Flusswasser. Das sind die Zutaten, aus denen am Rosensteinpark spannende Geschichte(n) gestrickt ist/sind.

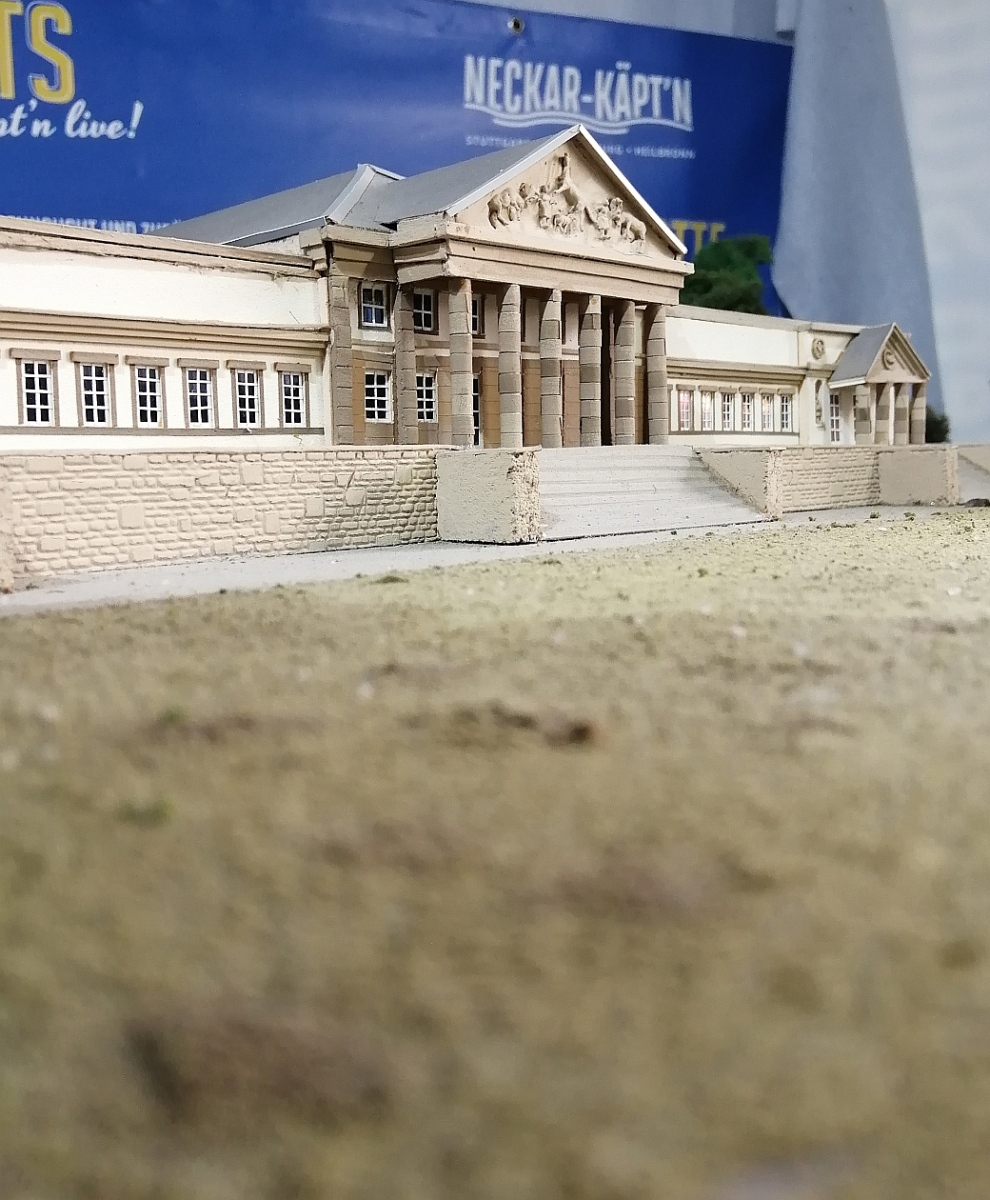

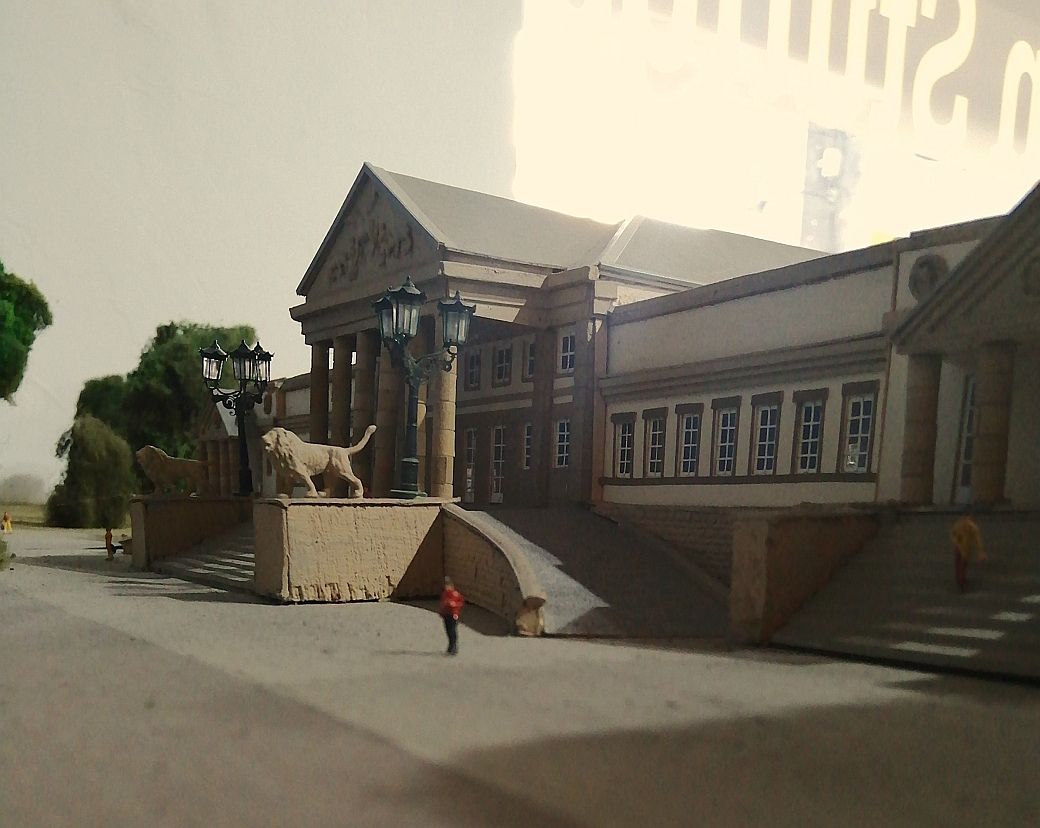

Modell und Wirklichkeit (2025) im Vergleich

Schloss Rosenstein

Das Schloss Rosenstein erhebt sich auf einer Anhöhe zwischen dem Neckar, dem Rosensteinpark und dem Unteren Schlossgarten. In seinen Räumen zeigt das Naturkundemuseum seine umfassende biologische Sammlung, darunter einen rund 13 Meter langer Seiwal.

Wo Besuchende heutzutage über Evolution und die heimische Tierwelt Baden-Württembergs lernen können, sollte vor rund 200 Jahren König Wilhelm I. von Württemberg seine Sommerfrische verleben. Hofbaumeister Giovanni Salucci plante die Sommerresidenz im Stil des Klassizismus, gebaut wurde ab 1824. Bereits fünf Jahre später war der Bau fertiggestellt.

Mit 750.000 Gulden Baukosten war es ein teures Unterfangen, wenn man bedenkt, dass ein Handwerker damals rund einen Gulden am Tag verdiente. Noch schlimmer: König Wilhelm I. nutzte sein Schloss so gut wie nie, lediglich kurze Zeit vor seinem Tod im Jahre 1864 bewohnte er einige Räume. Schließlich wurde 1877 in dem ungeliebten Schloss eine Gemälde- und Skulpturensammlung eröffnet.

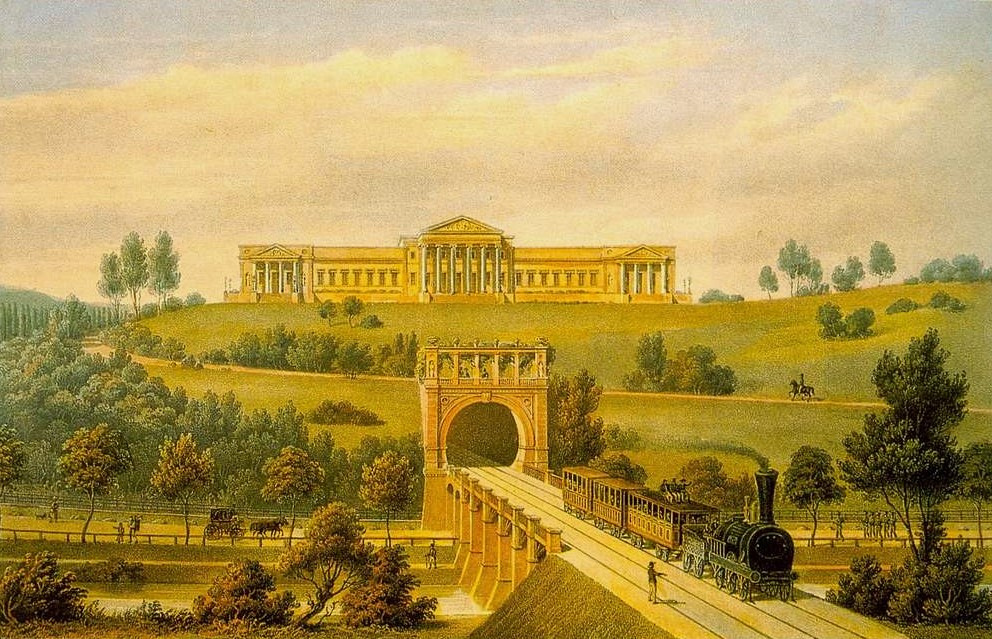

Die Eisenbahn unter dem Schloss

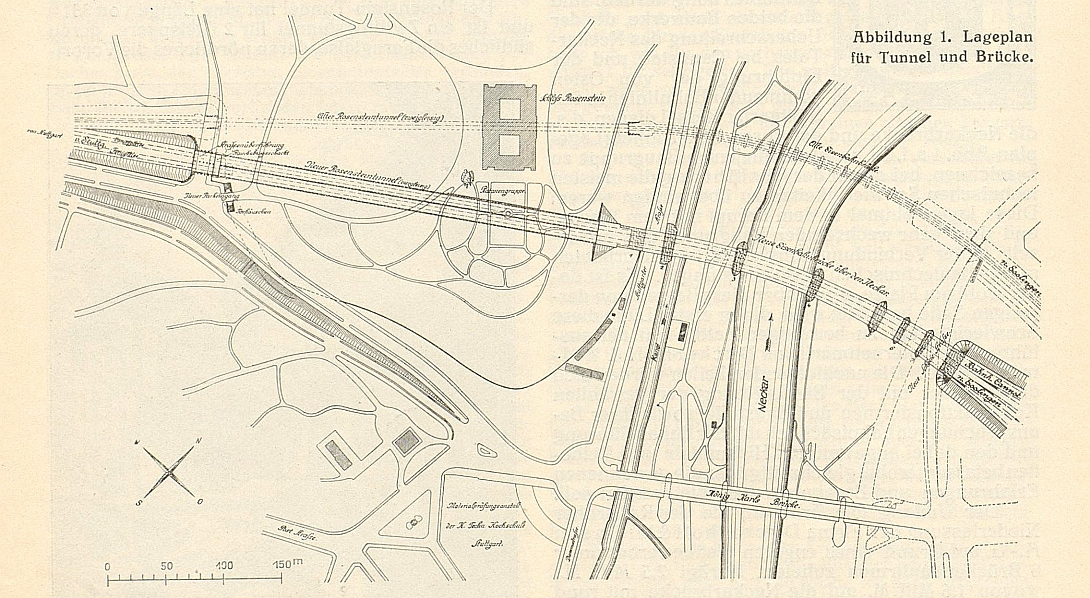

Ein Tunnel unter der Sommerresidenz des Königs? Für einige Zeitgenossen war dieser Vorschlag des Oberbaurats Carl Etzel (1812-1865) aus dem Jahre 1844 entweder bloße Phantasterei oder ein gefährliches Projekt, welches das Schloss zum Einsturz bringen könnte. Damals hielt die Eisenbahn als neues Verkehrsmittel Einzug in Württemberg. Damit die Züge aus Cannstatt kommend zum geplanten Standort des Stuttgarter Bahnhofs in der heutigen Bolzstraße fahren konnten, musste eine passende Streckenführung gefunden werden.

Für den jungen schwäbischen Ingenieur Etzel kam hierfür nur ein Tunnel unter Schloss Rosenstein in Frage. Dass er zusätzlich einen königlichen Privatbahnhof mit goldenem Bahnsteig im Tunnel vorschlug, dürfte König Wilhelm I, selbst ein Förderer der Eisenbahn, überzeugt haben. Der Monarch wischte alle Bedenken seiner Berater hinfort und genehmigte die Tunnellösung. Etzel dankte hocherfreut in einem untertänigen Brief, dessen Wortlaut du hier nachhören kannst:

Hör mal hin! Carl Etzels „unterthänigster“ Brief an König Wilhelm I. von Württemberg

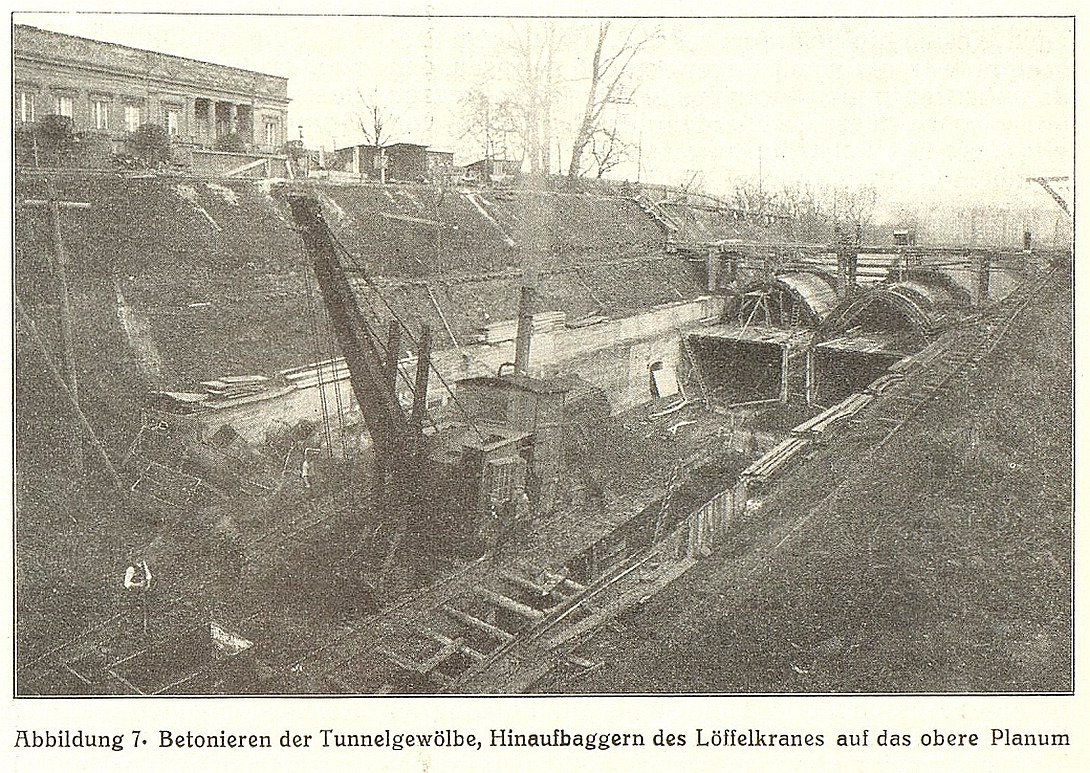

1844 begannen die herausfordernden Bauarbeiten, denn niemals zuvor hatten sich die Württemberger an solch einem speziellen Projekt versucht. Für die doppelgleisige Strecke mussten 420 Meter Tunnel rund 13 Meter unter dem Schloss gegraben werden.

1846 kam es schließlich zur Katastrophe: Wasser brach in den Tunnel ein und brachte die Arbeiten zum Stillstand. Ein großes Wasserbecken über dem Schacht war undicht geworden und musste zunächst saniert werden. Trotz des Rückschlags konnte am 26. September 1846 der erste Zug von Cannstatt kommend durch den Rosensteintunnel fahren.

Erst 1913 wurde weiter südlich eine neue Tunnelröhre errichtet. Etzels Tunnel wurde aufgegeben, später unter anderem als Luftschutzkeller, zur Zucht von Champignons und als Teil eines Heizkraftwerks genutzt. Auf Wolfgang Freys Anlage ist der zugemauerte Tunneleingang inmitten von Grün unterhalb des Schlosses zu erkennen.

Von Büchern und Tieren

Zwischen den Jahren 1920 und 1944 beherbergte Schloss Rosenstein die sogenannte „Weltkriegsbücherei“, die heute in den Bestand der Württembergischen Landesbibliothek eingegliedert ist. 1915 hatte der Ludwigsburger Großindustrielle Richard Franck die „Weltkriegsbücherei“ in Berlin gegründet, ehe 1920 der Umzug nach Stuttgart anstand: 65.000 Bücher und Broschüren, 2.150 Jahrgänge verschiedener Zeitungen und 20.000 Plakate wurden in Kisten verpackt mit der Eisenbahn transportiert.

Doch wie so oft liegen Licht und Schatten eng beieinander: Für seinen Einsatz bekam der Ersatzkaffee-Fabrikant im Jahre 1924 die Ehrendoktorwürde verliehen, im Vorjahr hatte er mit einem großen Darlehen Adolf Hitler bei dessen Partei- und Pressearbeit unterstützt.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Schloss Rosenstein bis auf die Außenmauern zerstört. Nach dem Wiederaufbau eröffnete das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart in dem Gebäude seine Pforten. Von der alten Pracht in den Innenräume ist so gut wie nichts geblieben – es wurde vielmehr Wert darauf gelegt, den Sammlungen einen bestmöglichen Ausstellungsort zu schaffen. 1985 wurde ein zweiter Standort des Museums am Löwentor, dem anderen Ende des Rosensteinparks eröffnet. Wer „Urzeitechsen“, Mammuts und Co. sehen möchte, sollte sich unbedingt dorthin begeben.

Hör mal hin! 1 Minute Sommerstimmung rund um das Schloss Rosenstein

Der Stuttgarter Singer-Songwriter Nasim Kholti hat dem Rosensteinpark ein kleines musikalisches Denkmal gesetzt

Der Neckar

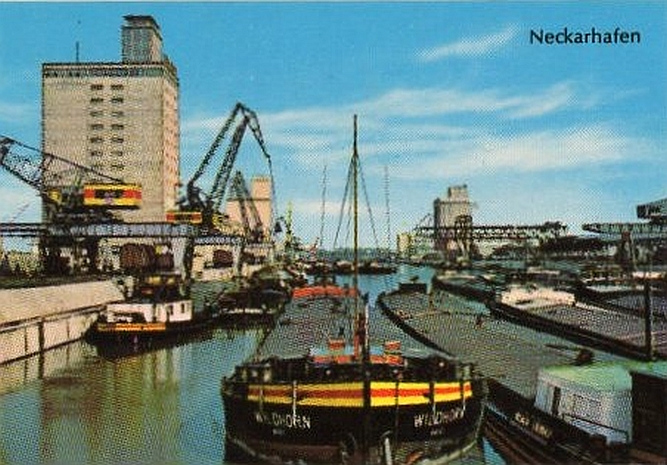

Es heißt, der Neckar habe es in Stuttgart nicht leicht, ist er doch an vielen Stellen eingezwängt zwischen Bundesstraßen, Fabriken und Mauern. Richtig „frei“ sei er nur auf der Bad Cannstatter Seite, wo seit einigen Jahren auf der Flussseite gegenüber der Wilhelma ein „Stadt-Strand“ mit Gastronomie lockt.

Der Neckar schlängelt sich von seiner Quelle bei Villingen-Schwenningen bis zur Mündung in den Rhein bei Mannheim auf 362 Kilometern Länge durch Baden-Württemberg. Bereits in der Antike nutzten die Römer den Fluss als Verkehrsweg, bauten Militärlager und gründeten erste Siedlungen – so auch in Bad Cannstatt.

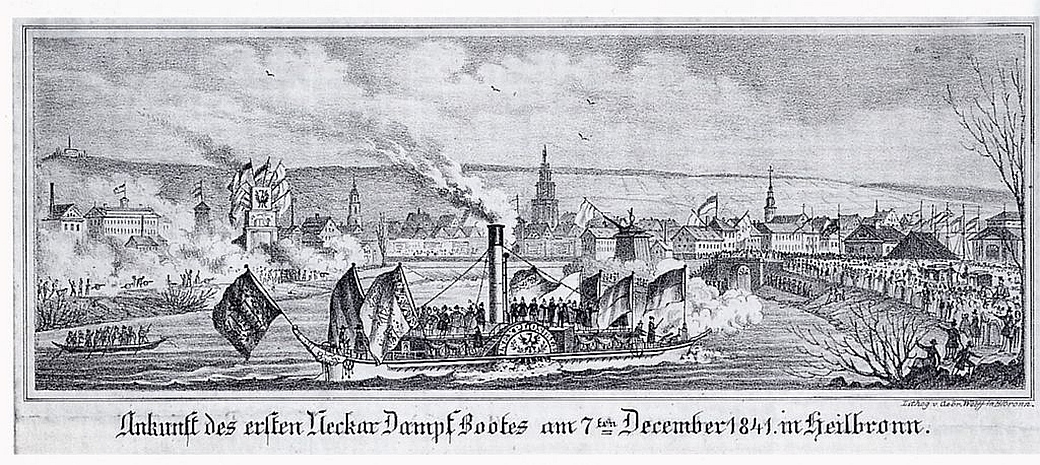

Im 19. Jahrhundert bekam die Schifffahrt auf dem Neckar neuen Aufschwung: Rohstoffe und Güter mussten im großen Stil befördert werden. Der natürliche Flussverlauf wurde immer weiter begradigt, die Anlieger errichteten Schleusen und Häfen. Der Neckar ist heute eine regelrechte „Schiffsautobahn“ geworden und hat große wirtschaftliche Bedeutung. Auch auf Freys Modellanlage geben die filigranen Miniaturschiffe einen Hinweis hierauf.

Zugleich hat ein neues Umweltbewusstsein dazu geführt, dass mithilfe von Kläranlagen und anderen Maßnahmen der Neckar wieder sauberer sowie für Tiere und Pflanzen lebenswerter geworden ist. Vielleicht ist es bis zu einem „Flussfreibad“, wie es noch im 19. Jahrhundert üblich gewesen ist, nicht mehr allzu weit?

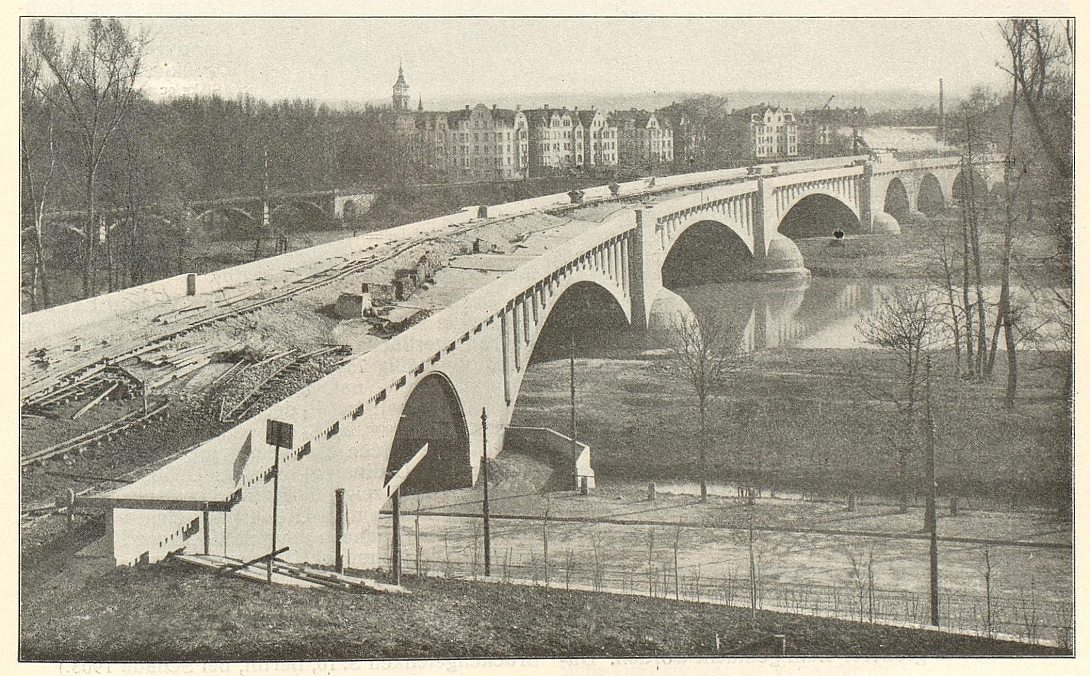

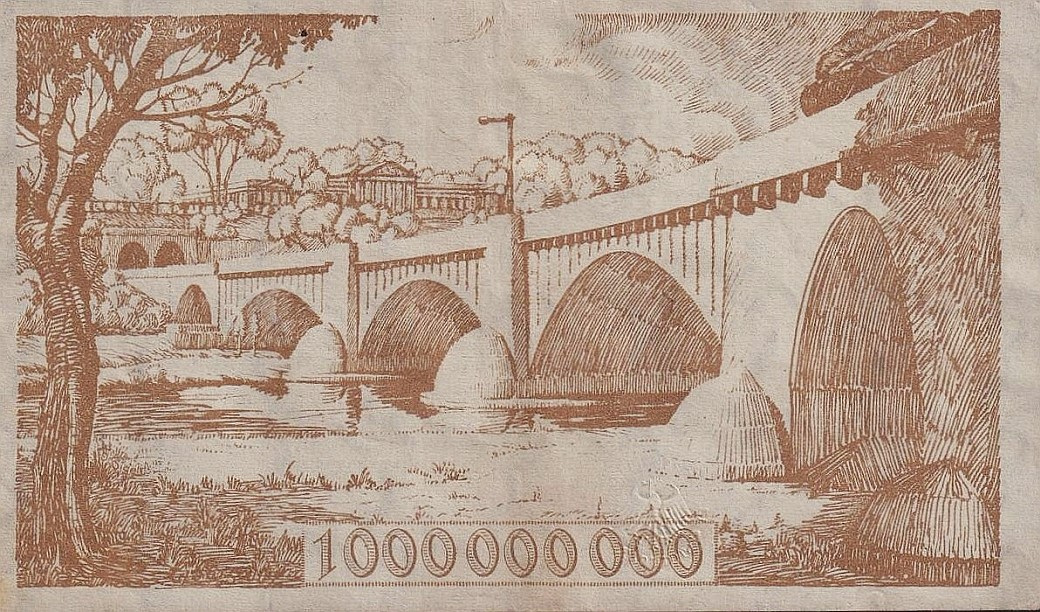

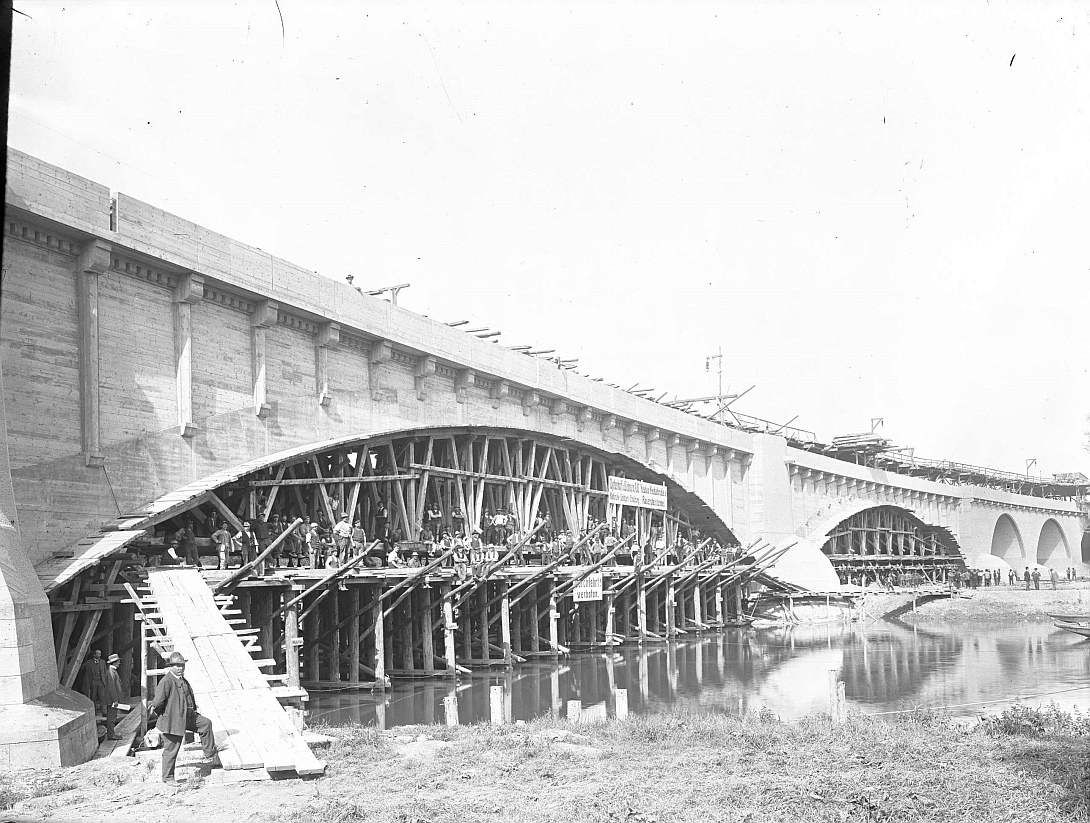

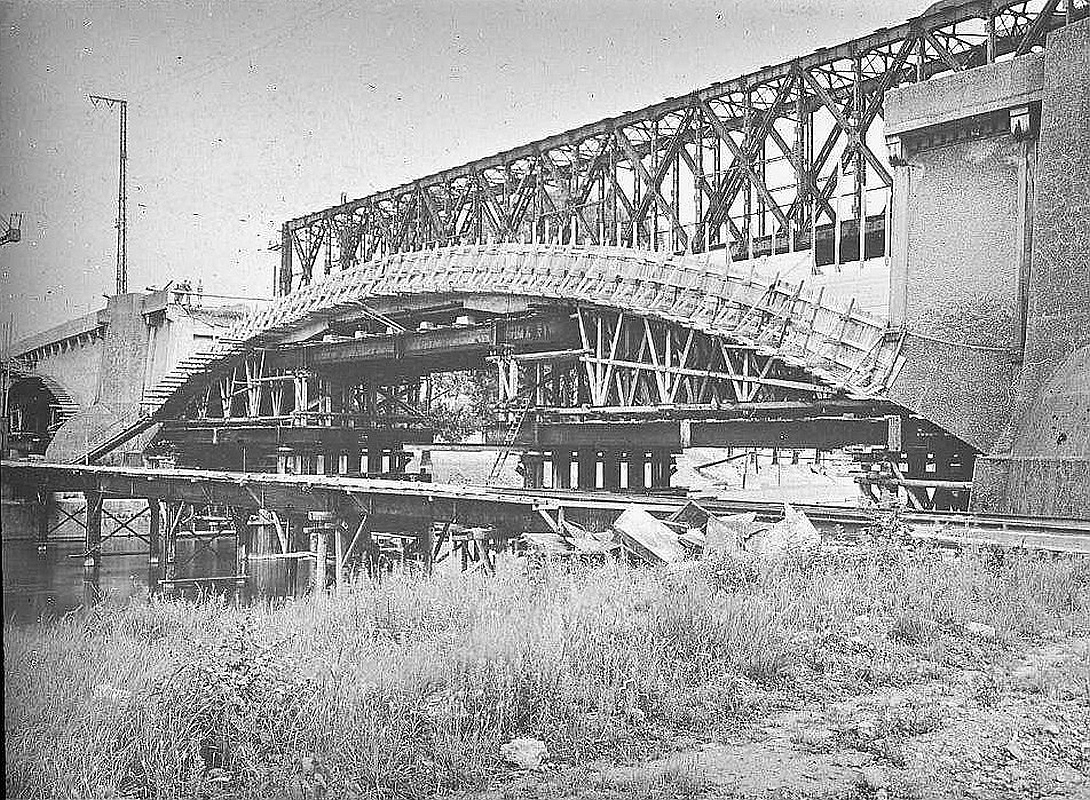

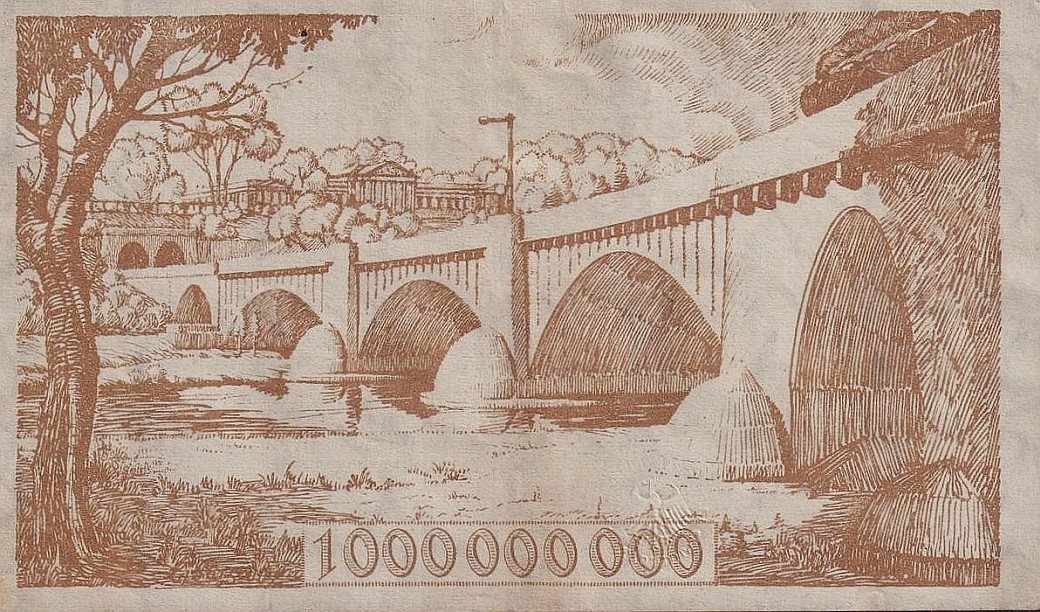

Die Rosensteinbrücke(n) – Verbindungen mit Tradition

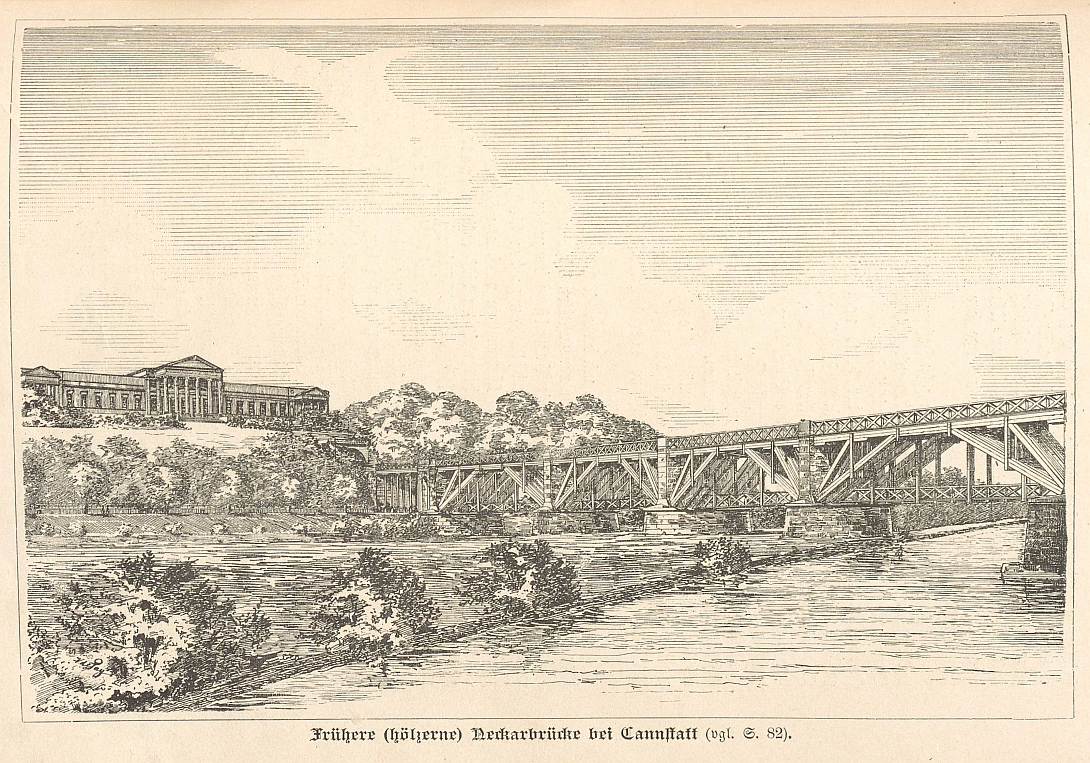

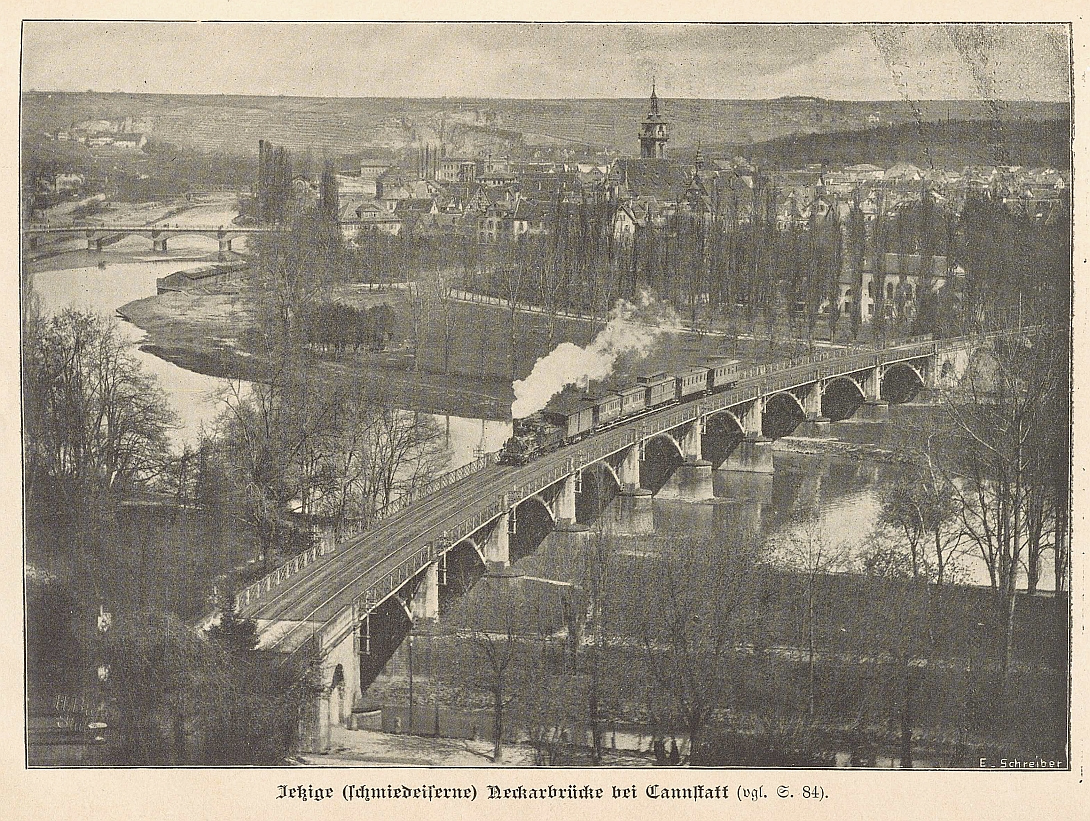

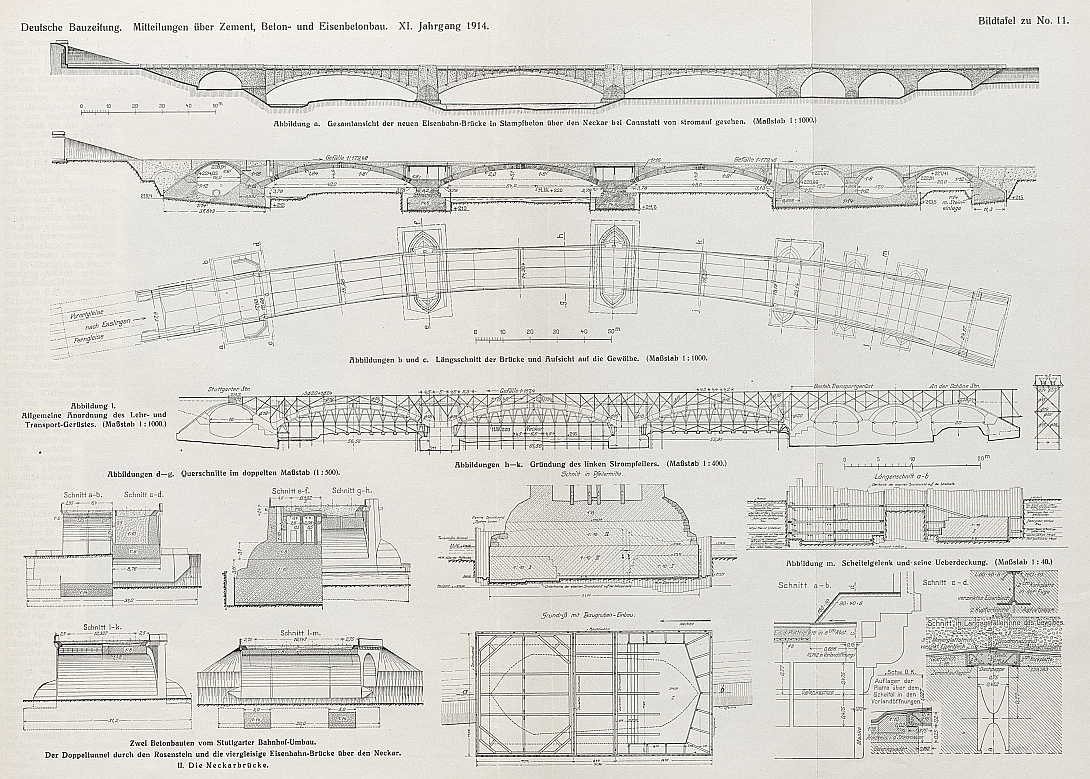

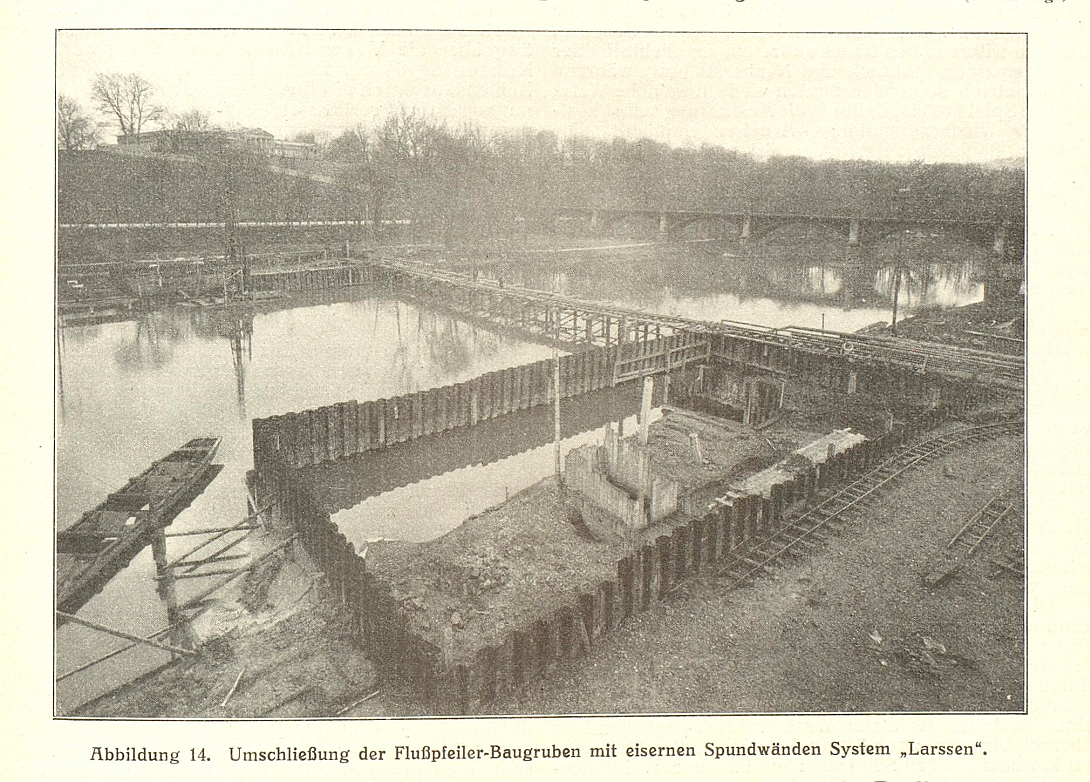

Für Eisenbahnstrecken wurden stets eindrucksvolle Brücken gebaut. Die erste Eisenbahnbrücke im Königreich Württemberg wurde 1846 für die Verbindung Stuttgart-Cannstatt gebaut und setzte am Rosensteintunnel unter dem Schloss an – 1858 wurde sie durch eine modernere Variante aus Gusseisen ersetzt. 1915 wurde nach dem Bau einer neuen Tunnelröhre ebenfalls eine massive Brücke aus Stahlbeton fertiggestellt (auf Freys Anlage vorne zu sehen). Über sie rollt noch heute der Bahnverkehr Richtung Ulm.

Das Bahnprojekt „Stuttgart 21“ machte den Bau einer nunmehr vierten Rosensteinbrücke notwendig, deren futuristische Form im Kontrast zur alten Bogenbrücke steht. Für deren Bau musste der 158 Meter lange Neckarsteg weichen, eine ehemals beliebte Fußgängerbrücke aus Holz, die anlässlich der Bundesgartenschau 1977 über den Neckar gespannt worden war.

Schon gewusst?

„NECKAR“ war übrigens auch der Name der aus den USA importierten Dampflok, mit der am 3. Oktober 1845 erste Probefahrten auf der ersten württembergischen Eisenbahnstrecke in Stuttgart gemacht wurden.

Literatur & Links

Ausflugsschiffe – Neckar Käpt’n

Robert Anger: Der Tunnel durch den ‚Kahlenstein‘. Rekonstruktion seiner Entstehung, in: Bundesbahndirektion Stuttgart (Hg.): Erinnerungen an die Schwäbische Eisenbahn. Eine Sammlung von Veröffentlichungen über die Eisenbahn von einst, Stuttgart 1978, S. 24-27

Rudolf Röder: Der erste Rosensteintunnel und sein Portal in Cannstatt. Das älteste Eisenbahn-Bauwerk Württembergs, Stuttgart 2017

Staatliches Museum für Naturkunde im Schloss Rosenstein

Werner Skrentny u.a. (Hgg.): Stuttgart zu Fuß. 20 Stadtteil-Streifzüge durch Geschichte und Gegenwart, Tübingen 2011, 5. Aufl., S. 129-131