Heilbronner Straße

Güter, Post und Schokolade entlang Stuttgarts langer Meile

Die Heilbronner Straße ist abwechslungsreich wie kaum eine andere Verkehrsachse in Stuttgart. Auf rund 4,5 Kilometern zieht sie sich von der ehemaligen Bundesbahndirektion am Hauptbahnhof vorbei am Pragfriedhof und Nordbahnhof bis zum Stadtteil Zuffenhausen.

Modell und Wirklichkeit (2025) im Vergleich

Güter auf die Schiene – Der Güterbahnhof Stuttgart

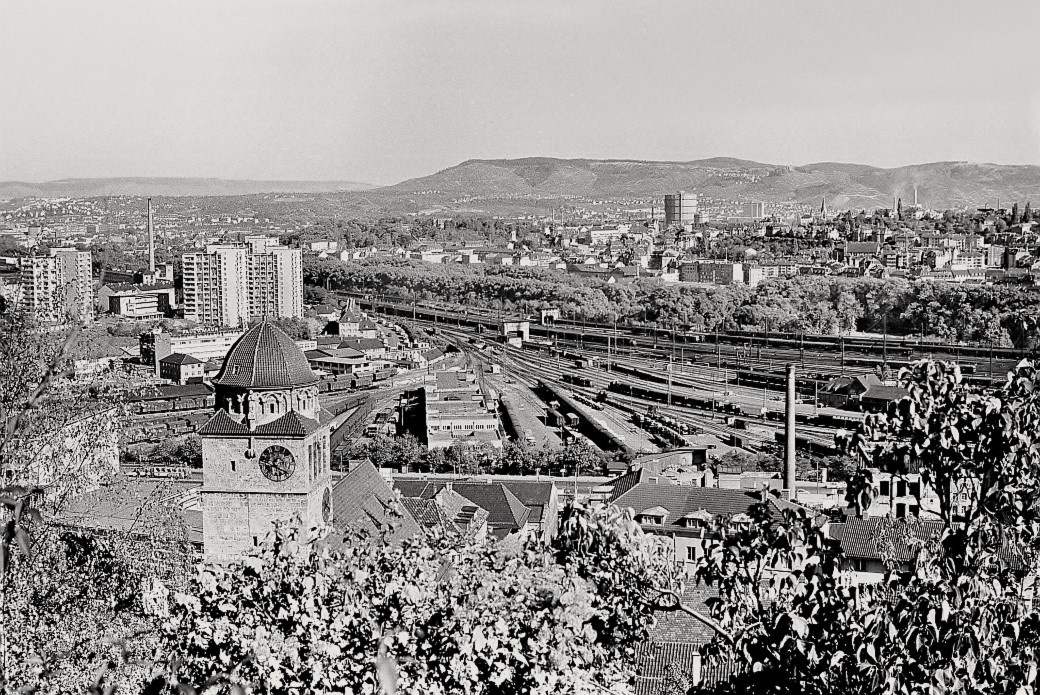

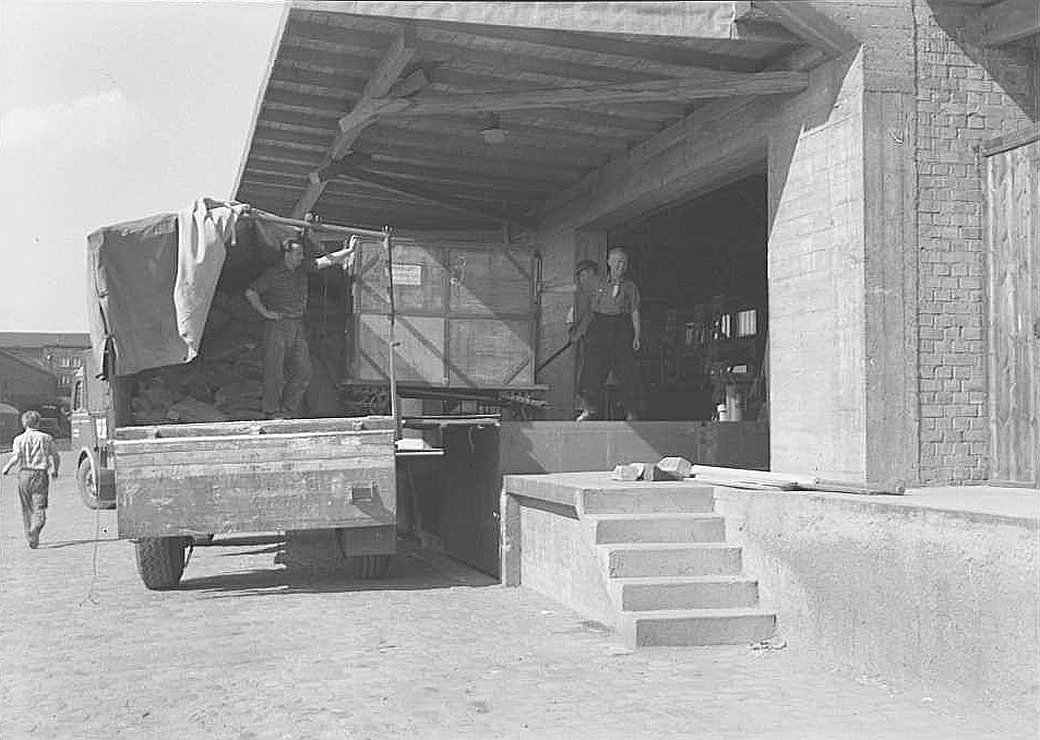

Neben dem Stuttgarter Hauptbahnhof entstand bis in die 1920er Jahre hinein ein neuer Güterbahnhof. Viele Güter wurden damals als Stückgut mit der Eisenbahn verschickt, das heißt in einzelnen Kartons, Kisten und Säcken. Das Be- und Entladen der Waggons war eine mühevolle Aufgabe, die etliche Transportarbeiter Tag und Nacht übernahmen. Bis Anfang der 1990er Jahre standen für den Stückgutverkehr der Bahn, aber auch für private Speditions- und Logistikfirmen auf dem 16 Hektar großen Gelände 41 Gleise zur Verfügung. Mit Karren, Gabelstaplern und sogar Portalkränen wurden hier Güter von der Bahn auf LKW umgeladen. Als immer mehr Waren mit Containern oder nur noch auf der Straße transportiert wurden, gab die Bahn den innerstädtischen Güterbahnhof auf. Alle Gleise verschwanden für den Bau des „Europaviertels“.

Am Hauptbahnhof entstanden bis 1993 das langgezogene Gebäude der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), an der Wolframstraße das Einkaufzentrum Milaneo und die preisgekrönte Stadtbibliothek (Architekt: Eun Young Yi), die von einigen wegen ihrer kantigen Formen auch als „Bücherknast“ verhöhnt wurde. Die Aussicht vom Bibliotheksdach auf den Bahnhof, den Schlossgarten und die Hügel im Stuttgarter Osten ist trotz des Spitznamens nicht zu verachten.

Das „Postdörfle“ – Wohnort für Post- und Eisenbahnbedienstete

Auf der anderen Seite der Heilbronner Straße steigt der Hang des Kriegsbergs an. Wolfgang Frey konnte diesen Teil der Stadt aus Platzgründen nur anreißen. Von der (mittlerweile im Original verschwundenen) SHELL-Tankstelle Richtung Hauptbahnhof blickend sind einige unscheinbare Gebäude zu sehen.

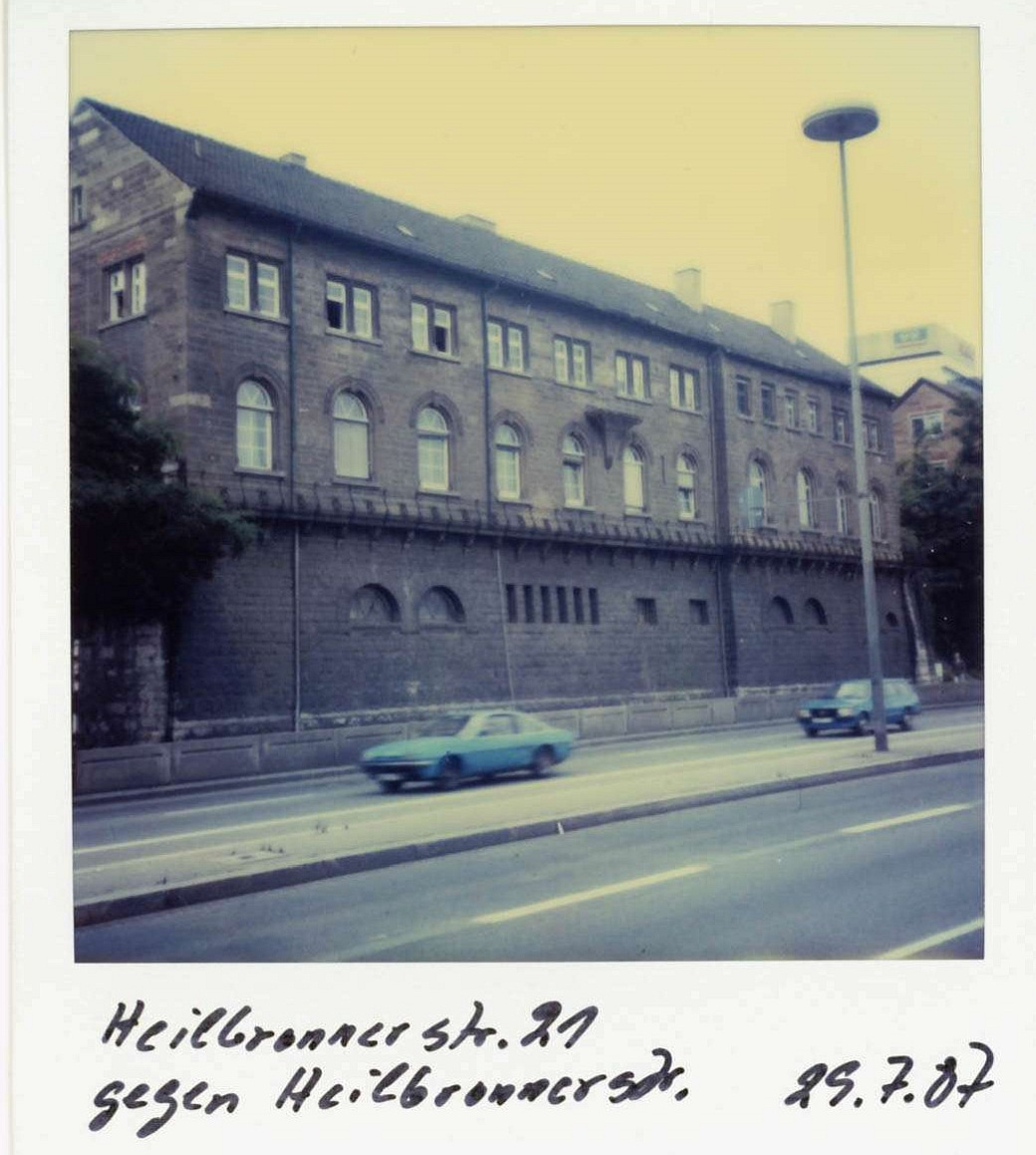

Es handelt sich dabei um das Wasch- und Badehaus des „Postdörfles“, das zwischen 1868 bis 1872 als Siedlung für rund 200 Bedienstete der Eisenbahn und der Post gebaut wurde. Zwar wurden die alten Häuser im Zweiten Weltkrieg zerstört, doch die Anordnung der Neubauten orientiert sich an der alten Vorlage.

Hör mal hin! Drei spannende Geschichten aus dem „Postdörfle“

a) Das „Postdörfle“ ist nicht unbedingt das beste Vorbild („Schwäbische Tagwacht“, 6. Juli 1908)

b) Das tragische Ende eines jungen Schneiders („Schwäbischer Merkur“, 2. Mai 1904)

c) Zwei Straßenbahnen auf Kollisionstour („Schwäbischer Merkur“, 24. Juni 1932)

Schokolade und das „liebe Geld“ – Moser-Roth und GENO-Haus

Ebenfalls an die SHELL-Tankstelle angrenzend steht im Original das GENO-Haus, das Verwaltungszentrum der Genossenschaftsorganisationen in Baden-Württemberg (Architekten: Walter Belz und Hans Kammerer, Einweihung 1973). Den 65 Meter hohen Verwaltungsbau mit seiner glänzenden Glasfassade hat Wolfgang Frey ebenfalls nachgebaut. Da es jedoch in der aktuellen Ausstellung einen Durchgang versperren würde, ist das Modell ausgelagert.

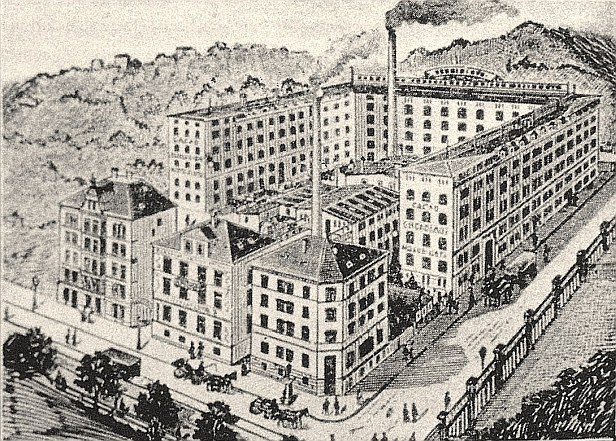

Statt trockener Finanzgeschäfte drehte sich auf dem GENO-Areal vor 1942 alles um süße Köstlichkeiten. Hier fertigten hunderte Angestellte für das Unternehmen Moser-Roth, Vereinigte Schokoladen-Fabriken verschiedene Kakaoprodukte. Zumindest als Handelsmarke hat „Moser-Roth“ bis heute überlebt. Es mag vielleicht überraschen, doch Stuttgart war im vergangenen Jahrhundert für seine Schokoladenindustrie bekannt. Unternehmen wie Eszet, Haller, Waldbaur oder auch Alfred Ritter („Ritter-Sport“) hatten hier ihren Sitz.

Literatur & Links

Max Dreher/David Weber: Das Eisenbahnerdörfle. Wie entwickelt sich eine von der Stadt isolierte Arbeitersiedlung? [Seminararbeit, entstanden im Rahmen des Seminars „Heimatkunde I Wohnen“ (Prof. Dr. habil. Christine Hannemann), Univ. Stuttgart, WiSe 2012/13]

Andreas M. Räntzsch: Stuttgart Hauptbahnhof: Monument der Verkehrstechnik. 90 Jahre von 1922 bis 2012, Göppingen 2012, S. 5

Konstantin Schwarz: Stuttgart von oben – Der Güterbahnhof. Umschlagplatz für die Stadt, in: Stuttgarter Zeitung 22.08.2017, URL: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-von-oben-der-gueterbahnhof-umschlagplatz-fuer-die-stadt.4356d3a0-7dd7-40f8-b85c-f3b836eb44ef.html [zuletzt 21.05.2025]

Werner Skrentny u.a. (Hgg.): Stuttgart zu Fuß. 20 Stadtteil-Streifzüge durch Geschichte und Gegenwart, Tübingen 2011, 5. Aufl., S. 387 f.

Wirttemberg.de – Moser-Roth Schokolade aus Stuttgart

Wir danken dem Bildarchiv der Eisenbahnstiftung für die freundliche Überlassung einer historischen Fotografie.