Pragfriedhof und Gedenkstätte Nord

Letzte Ruhe und Erinnerung an Verbrechen dicht an dicht

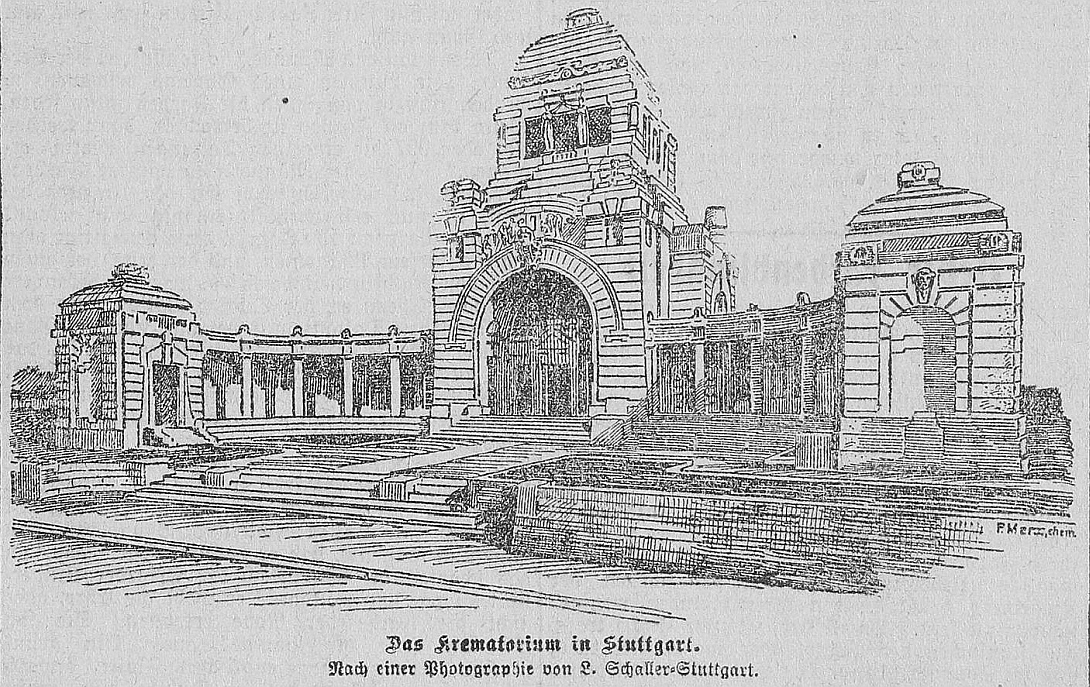

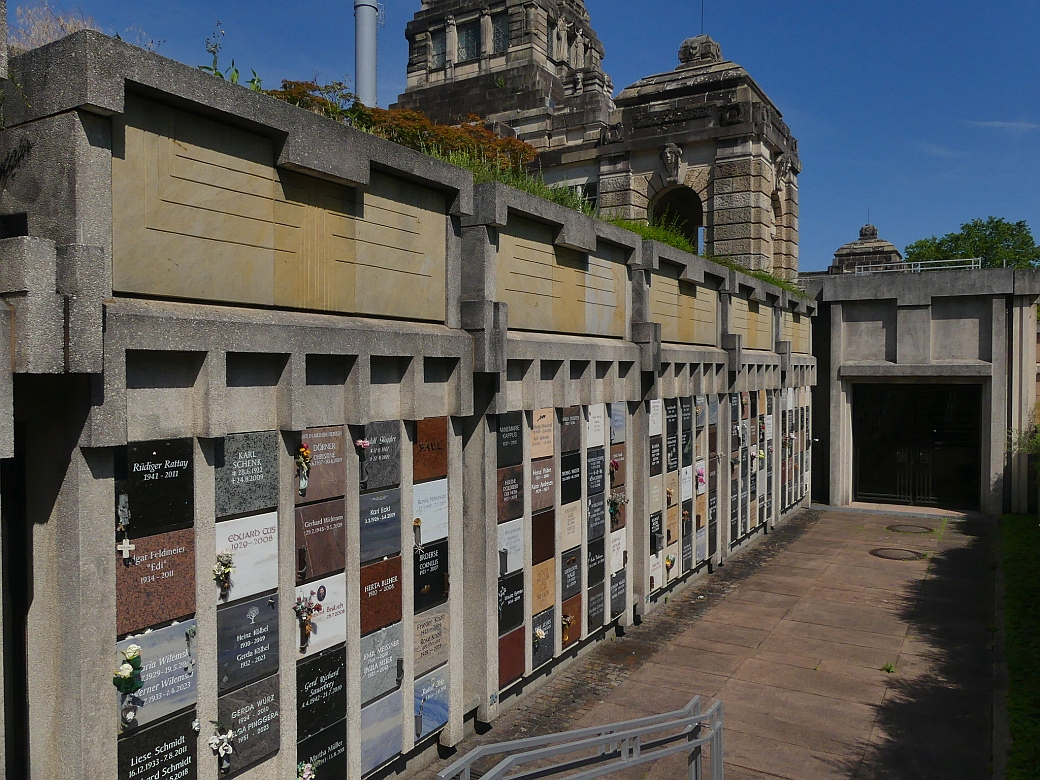

Modell und Wirklichkeit (2025) im Vergleich

Pragfriedhof

Ruhe finden zwischen Bäumen und Sträuchern

Man muss nicht gestorben sein, um hier Ruhe und Frieden zu finden. Auf 21 Hektar erstreckt sich der Pragfriedhof mit über 29.000 Gräbern. Mit seinen alten Bäumen, Büschen und zahlreichen Pfaden handelt es sich nicht nur um Stuttgarts drittgrößten Friedhof, sondern zugleich um eine historische Parkanlage. Der Namensteil „Prag“ hat allerdings nichts mit der tschechischen Hauptstadt zu tun. Vielmehr geht er entweder auf ein keltisches Wort für Anhöhe oder das altdeutsche Wort „Brag“ für Brache zurück, da im Mittelalter die hier gerodete Fläche lange ungenutzt blieb. Prag bezeichnet heute eine markante Anhöhe im Norden Stuttgarts, auf welcher der Friedhof im Jahre 1873 ausgewiesen worden war.

Zahlreiche Berühmtheiten fanden auf dem Pragfriedhof ihre letzte Ruhestätte, darunter klanghafte Namen wie Eduard Mörike (Schriftsteller), Eugen Bolz (letzter Staatspräsident Württembergs, 1945 von den Nazis ermordet), Carl Etzel (Ingenieur der ersten Eisenbahnlinie Württembergs), Claire Walldorf (Kabarettistin und Sängerin), Anna Sutter (Opernsängerin) Ferdinand Graf von Zeppelin (Konstrukteur von Luftschiffen) oder auch Louis Leitz (Erfinder des berühmten Schnellordners).

Am südlichen Zugang, direkt an der Friedhofsstraße gelegen, befindet sich eine Kapelle von 1876, die der damalige Ulmer Münsterbaumeister August Beyer in Anlehnung an gotische Kirchen des späten Mittelalters entworfen hatte. Heute dient das Gebäude der Russisch-orthodoxen Kirchengemeinde als „Heiliger-Alexander-Nevskij-Kirche“. Der Pragfriedhof verfügt ebenfalls über einen Israelitischen Teil, in der Menschen nach jüdischem Ritus begraben werden.

Krematorium

Im Zentrum des Friedhofs befindet sich das Krematorium (Architekt: Wilhelm Scholter), das zwischen 1905 und 1907 gebaut wurde. In seiner Form ist es in Deutschland einzigartig, denn es ist das einzige seiner Art im Jugendstil. Als es errichtet wurde, gab es im Deutschen Reich überhaupt nur wenige Krematorien – das erste wurde 1878 in Gotha seiner Bestimmung übergeben. Bis die Feuerbestattung sich weiter ausbreitete, sollte es noch lange dauern.

An den Mauern des Stuttgarter Krematoriums findet sich ein sogenanntes Kolumbarium, abgeleitet vom lateinischen Wort für Taubenschlag, an den es entfernt erinnert. Angehörige können hier die Urnen mit der Asche ihrer Verstorbenen in Wandnischen oberirdisch begraben. Anfang der 1980er Jahre wurde das Krematorium saniert und im Untergeschoss eine neue Feierhalle eingebaut.

Gedenkstätte Nordbahnhof – Zeichen der Erinnerung

Für die NS-Diktatur war die Eisenbahn ein wichtiges Werkzeug, um ihre menschenverachtenden Ziele umzusetzen. Sie transportierte beispielsweise Waffen und Soldaten für den deutschen Überfall auf Nachbarländer. Und auch die Deportationen aller Menschen, die der Faschismus als Gegner und „lebensunwert“ ansah, übernahm oft die Eisenbahn.

Die Gedenkstätte „Zeichen der Erinnerung“ am Inneren Nordbahnhof wurde 2006 errichtet. Auf ihren Betonwänden sind die Namen von 2.653 jüdischen Menschen aus dem Raum Stuttgart, Württemberg und Hohenzollern zu lesen. Die faschistische Diktatur ließ sie in die Konzentrationslager bei Riga, Izbica, Auschwitz sowie in das Ghetto Theresienstadt deportieren. Hinzu kamen noch einmal 234 Sinti und Sintize. Die meisten wurden ermordet, so gut wie niemand kehrte nach 1945 zurück.

Ab 1941 wurden die Gefangenen vom Sammellager Killesberg mit LKW zur Rampe am Nordbahnhof gebracht. Viele wurden auch zu Fuß durch die Stadt getrieben und mussten unter anderem über den Pragfriedhof laufen. An der Rampe angekommen, wurden sie in Güterwaggons gesperrt und auf tagelange Fahrten in den sicheren Tod geschickt.

Dass die Gedenkstätte nach Jahrzehnten des Schweigens eingerichtet wurde, ist der Verdienst des Infoladens Nord sowie der Stiftung Geißstraße 7.

Schau mal hin! „Geschichte in Stuttgart erleben – Führung zur Deportation der Juden“

Literatur

Pragfriedhof

Inken Gaukel: Pragfriedhof, publiziert am 19.04.2018 in: Stadtarchiv Stuttgart,

URL: https://www.stadtlexikon-stuttgart.de/article/d9ca6f5c-517f-4fd5-8fbf-d8ddab6470c7/Pragfriedhof.html [zuletzt 20.05.2025]

Christian Ottersbach: Stuttgart. Kulturdenkmale vom Römerkastell bis zum Fernsehturm, Ostfildern 2022, S. 104 f.

Martin Wörner/Gilbert Lupfer: Stuttgart. Ein Architekturführer, Berlin 1991, S. 118

Gedenkstätte Nord