Milch, Mord und hohe Häuser

Die Gegend zwischen Wolfram-, Friedhofs- und Rosensteinstraße

Auf einem kleinen Stückchen Land zwischen den Gleisanlagen des Hauptbahnhofs, dem Pragfriedhof und der Heilbronner Straße spielten sich verschiedene Episoden Stuttgarter Geschichte ab. Veränderungen gehörten hier zum Alltag.

Wolfgang Frey gab mit den Bauarbeiten für den Neubau des Autohauses Staiger einen Vorgeschmack zu den umfassenden Arbeiten, die seit den 1990er Jahren das Viertel immer weiter verändern. Werfen wir gemeinsam einen Blick in Vergangenheit und Zukunft.

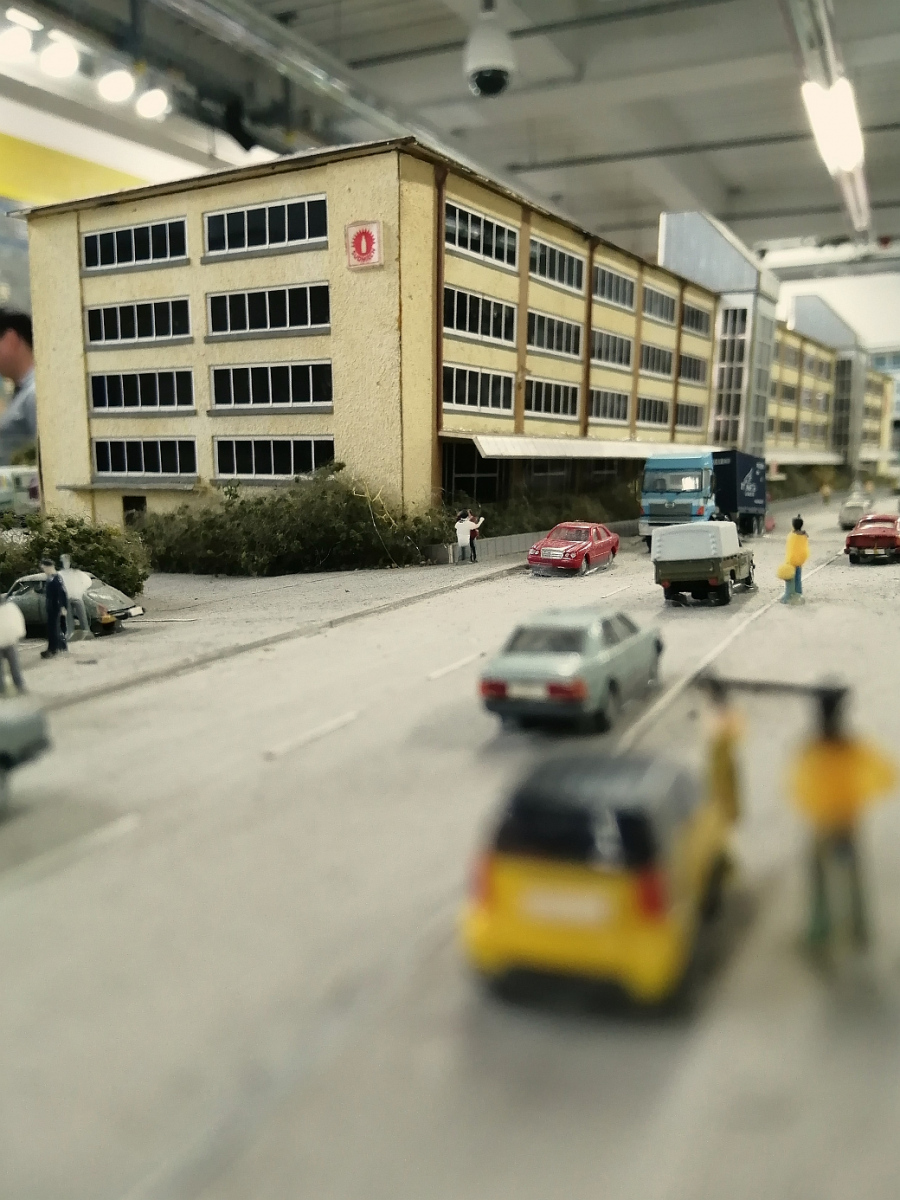

Modell und Wirklichkeit (2025) im Vergleich

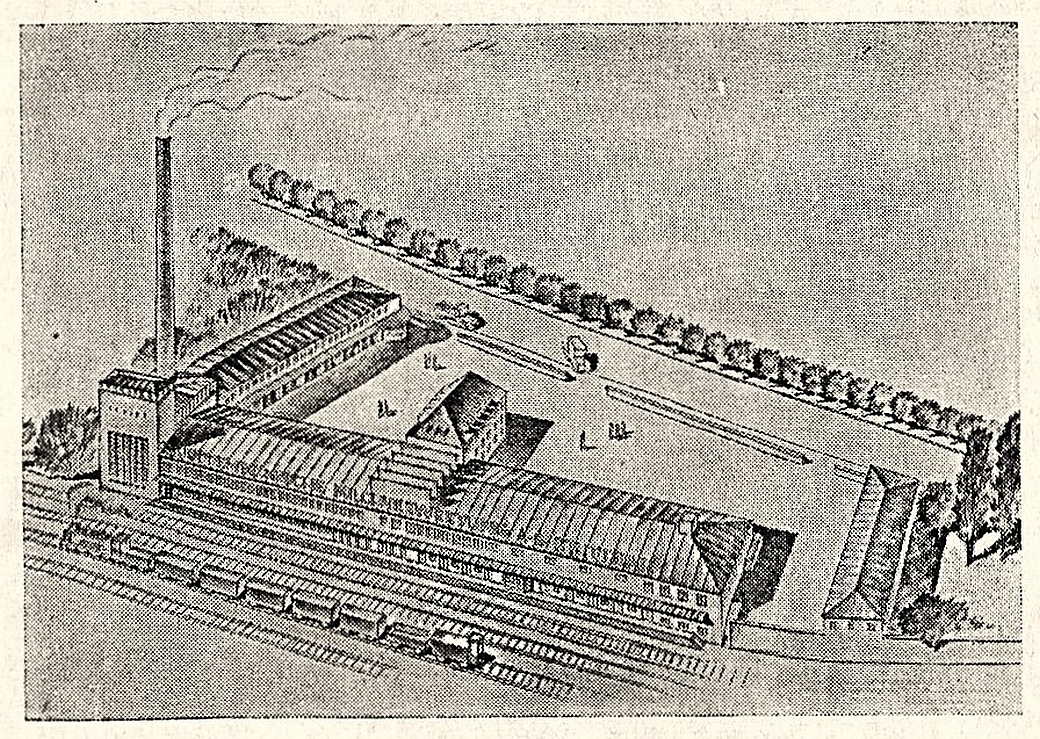

Alles Quark? Der Milchhof und die Südmilch AG

Frische Milch in die Großstadt zu bringen war vor über 100 Jahren noch eine Herausforderung. Zu diesem Zweck gründete die Stadt Stuttgart 1917 die Milchversorgung Stuttgart GmbH (ab 1930: Württembergische Milchverwertung AG). Mit den Jahren verbesserten sich dank neuer Technik die Sauberkeit und Haltbarkeit der angebotenen Milch. Ab den 1950er Jahren stieg das Unternehmen mit seiner bekannten Marke „Südmilch“ zu einer Wirtschaftsmacht im Südwesten auf – Bauern waren als Genossenschaftler am Gewinn beteiligt. Die Molkerei „Milchhof“ an der Stuttgarter Rosensteinstraße, direkt neben den Gleisen des Hauptbahnhofs gelegen, war Produktions- und Verwaltungssitz.

Die 1972 erfolgte Fusion mit der Milchversorgung Heilbronn zur Südmilch AG machte das Unternehmen zur Nummer Eins auf dem westdeutschen Molkereimarkt. Statt nur Quark, Butter, Milch und Co. wurden seit 1992 auch Aktien des Unternehmens gehandelt. Zu diesem Zeitpunkt begann zugleich der Abstieg der Südmilch AG. Schuld daran war eine verlustreiche Beteiligung an der Sachsenmilch AG und Betrügereien einiger Vorstandsmitglieder. 1996 übernahm die Campina GmbH & Co. KG die Südmilch AG und der Name des Traditionsunternehmens verschwand.

Fußballfreunde erinnern sich vielleicht noch: Die Südmilch AG war Ende der 1980er Jahre Sponsor des VfB Stuttgart gewesen. Ob dadurch Fans des lokalen Konkurrenzvereins Stuttgarter Kickers die Molkereiprodukte des Sponsoren verschmähten, ist nicht überliefert.

Film-Premieren und ein Ende – Der Ufa-Kinopalast

Medien statt Milch – mit dieser Idee begannen in den frühen 1990er Jahren Planungen, das Gelände am Milchhof zu einem Zentrum für neue Medien zu entwickeln. Die hochtrabenden Pläne verliefen sich im Sand, gebaut wurde lediglich der UfA-Palast.

Bei seiner Eröffnung 1996 war der Ufa-Palast mit 4.300 Sitzplätzen in 13 Sälen das größte Multiplex-Kino in Süddeutschland. Es gehörte der Ufa-Theater AG, dessen Gründer Heinz Riech („Kino-König“) bis zu seinem Tod 1992 fast 500 Kinos in Deutschland besaß. Die starke Konkurrenz auf dem Kinomarkt und die Lage des UfA-Palastes etwas außerhalb der Innenstadt machten das Geschäft in den 2010er Jahren schwerer. Die Corona-Krise gab dem Großkino den Rest: Im Juni 2020 fiel der letzte Vorhang. Das moderne Gebäude soll für Wohnen und Gewerbe umgenutzt werden, passiert ist noch immer nichts davon.

Der „Galgenbuckel“ – Niederungen eines Justizmords und hohe Häuser

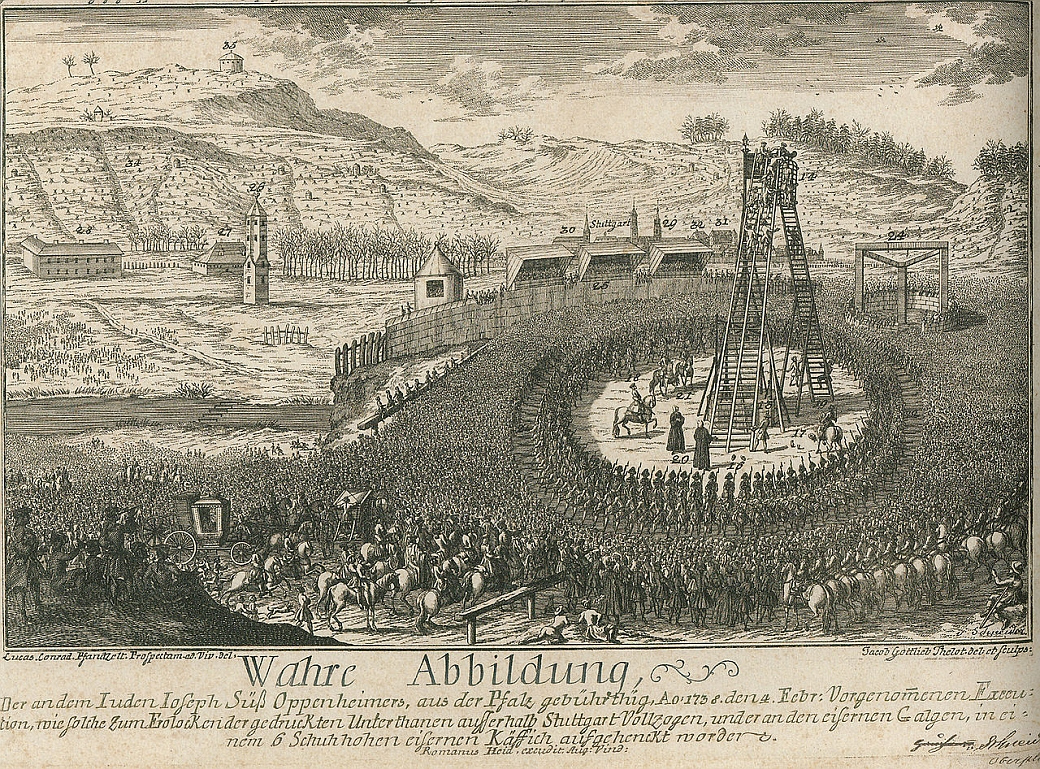

Der Justizmord an Joseph Süß Oppenheimer

An der Ecke Nordbahnhofstraße und Wolframstraße spielte sich am 4. Februar 1738 der letzte Akt einer judenfeindlichen Kampagne ab. An einem zehn Meter hohen eisernen Galgen wurde der Geheime Finanzrat Joseph Süß Oppenheimer (1698-1738) erhängt. Oppenheimer war jüdischen Glaubens und stieg Anfang der 1730er Jahre zu einem wichtigen Berater und Finanzbeschaffer des Herzogs Karl Alexander von Württemberg auf. Als dieser unerwartet starb, sahen Judenfeinde ihre Chance gekommen, sich Oppenheimers unter falschen Anschuldigungen zu entledigen. Der Gerichtsprozess war eine Posse, die Hinrichtung mit tausenden Schaulustigen glich einem Volksfest, wie Quellen überliefern.

1925 veröffentlichte der Schriftsteller Lion Feuchtwanger einen lesenswerten Roman über Oppenheimer. Die Nazis hingegen brachten 1940 den berüchtigten antisemitischen Hetzfilm „Jud Süß“ in die Kinos. Heute erinnert ein Platz in der Stuttgarter Innenstadt an den Justizmord an Joseph Süß Oppenheimer.

Die Eisenbahnerhochhäuser

Vier Wohnhochhäuser erheben sich an der Mönchstraße, am Rand der Gleisanlagen des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Die zwischen elf und 15 Stockwerke hohen Gebäude ließ die Eisenbahnsiedlung GmbH zwischen 1954 und 1956 für Bundesbahnbedienstete errichten. Der Architekt Helmuth Conradi gestaltete die Hochhäuser mit ihrem Y-förmigen Grundriss inklusive zahlreicher Balkone, Keramikplatten an den Fassaden und unterschiedlicher Farben.

Mit dem Bauprojekt konnte Stuttgart zumindest ein wenig an seinen Ruf anschließen, den es vor 1933 hatte. Damals sind viele Bauten im Stil der Neuen Sachlichkeit entstanden, beispielsweise die Weißenhofsiedlung auf dem Killesberg (1926) mit dem Le Corbusier-Haus (heute UNESCO-Weltkulturerbe), aber auch der Tagblatt-Turm (1929) oder die Oberpostdirektion (1928), eines der ersten Stuttgarter Hochhäuser.

Der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehrenburg bereiste 1928 Deutschland und bemerkte über die hochmoderne Stuttgarter Architektur:

„Was die moderne Architektur anbelangt, so ist Stuttgart ein Amerika. Diese Stadt besitzt mehr wirklich zeitgemäße Häuser als Paris.“ Und über die Weißenhofsiedlung schrieb er halb scherzend, dort fänden sich „(…) weiße Würfel, Glas, Licht, die ganze doppelte Krankenhaussauberkeit unseres syphilitischen und misstrauischen Jahrhunderts.“

(Ehrenburg – Visum der Zeit, Aufsatz: Doppelleben von 1928)

Literatur

Uwe Bogen: Warum der Ufa-Palast in Stuttgart für immer schließt, in: Stuttgarter Nachrichten 30.05.2020, URL: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kinosterben-in-der-coronakrise-der-ufa-palast-in-stuttgart-schliesst-fuer-immer.222106d6-999d-4b19-95d3-d805bcb992a3.html [zuletzt 17.05.2025]

Klaus Eichmüller: Meine Straße. Mönchstrasse. Als Eisenbahner noch keine Garagen brauchten, in: Stuttgarter Nachrichten 08.04.2009, URL: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.meine-strasse-moenchstrasse-als-eisenbahner-noch-keine-garagen-brauchten.227772c9-3e9f-497e-b6fa-1e48fa8d4306.html [zuletzt 17.05.2025]

Gudrun Emberger: Joseph Süß Oppenheimer. Vom Günstling zum Sündenbock, in: Haus der Geschichte Baden-Württemberg/Landeshauptstadt Stuttgart (Hg.): Politische Gefangene in Südwestdeutschland (= Stuttgarter Symposion, Bd. 9), Tübingen 2001, S. 31-52

Raquel Erdtmann: Joseph Süßkind Oppenheimer. Ein Justizmord, Göttingen 2024

Lion Feuchtwanger: Jud Süß, Drei Masken-Verlag, München 1925 (Neuauflage: Aufbau, Berlin 1991)

o. A.: Stuttgart von oben – Südmilch-Areal. Umbruch an der Vorderen Prag, in: Stuttgarter Zeitung 06.09.2017, URL: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-von-oben-umbruch-an-der-vorderen-prag.da302e05-eaca-4fd6-96ea-78f270598828.html [zuletzt 17.05.2025]

Werner Skrentny u.a. (Hgg.): Stuttgart zu Fuß. 20 Stadtteil-Streifzüge durch Geschichte und Gegenwart, Tübingen 2011, 5. Aufl., S. 388 f.

Harry Walter: Stuttgarts Galgenbuckel, in: Stuttgarter Zeitung 03.02.2013, URL: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stadtgedaechtnis-stuttgarts-galgenbuckel.0108cc99-2872-4260-9dbc-72c22ab35a9a.html [zuletzt 17.05.2025]

Eintrag: Eisenbahner-Wohnhochhäuser, in: Martin Wörner/Gilbert Lupfer. Stuttgart. Ein Architekturführer, Berlin 1991, S. 118